Robert Kennedy, 18 marzo 1968

31 agosto 2008

Il nostro benessere - 1968

Robert Kennedy, 18 marzo 1968

28 agosto 2008

Diagnosi - 1973

27 agosto 2008

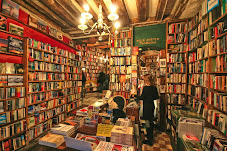

I libri

26 agosto 2008

Migranti

Moni Ovadia, "L'Unità", 24 agosto 2002

25 agosto 2008

Diagnosi

Sguardi di futuro

La vita non sempre fa male.

Puo' stracciarti le vele rubarti il timone,

ammazzarti i compagni ad uno ad uno,

giocare ai quattro venti con la tua zattera,

salarti, seccarti il cuore

come la magra galletta che ti rimane,

per regalarti nell'ora dell'ultimo naufragio

sulle tue vergogna di vecchio

i grandi occhi, il radioso

innamorato stupore di Nausicaa.

Gesualdo Bufalino

24 agosto 2008

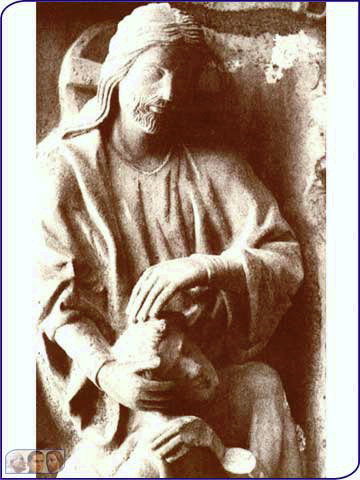

Moni Ovadia "reporter"a Gerusalemme" - 1999

Moni Ovadia è il "violista blu" che sa raccontare con tenerezza ed ironia il vasto mondo yiddish e proiettarlo nella nostra contemporaneità. Nel 1999, durante la direzione di Ferruccio de Bortoli, Moni Ovadia fu "eccezionale" inviato del "Corriere della Sera" in Israele.

Moni Ovadia è il "violista blu" che sa raccontare con tenerezza ed ironia il vasto mondo yiddish e proiettarlo nella nostra contemporaneità. Nel 1999, durante la direzione di Ferruccio de Bortoli, Moni Ovadia fu "eccezionale" inviato del "Corriere della Sera" in Israele.Gerusalemme, promesse di pietra

"Il Corriere della sera", 11 gennaio 1999

"La citta' mi assale con mistica violenza: qui vibra la Torah, e affiora il canto del muezzin" ."Il cognome che ho significa Portatore di pace. In arabo si direbbe Abdallah" "Faccio un voto: imparero' anche l'arabo Chissa' che la mia vita non si allunghi" "Le shana' habaa Beyirushalaim!" (L' anno prossimo a Gerusalemme!) Anch' io, come quasi ogni ebreo (religioso, laico e perfino ateo) sparso nei quattro angoli del mondo, ho ripetuto - anno dopo anno - questa formula benedicente e beneaugurale, alla fine della celebrazione del Seder del Peshakh (Ordine della Pasqua). Ho sempre onorato questa ricorrenza in modo piu' o meno eterodosso, consapevole del suo alto significato. La Pasqua ebraica, e' opportuno ricordarlo, santifica un progetto di liberazione. Tuttavia, per trentadue anni, ho disatteso la solenne promessa. Non le pressanti ragioni dei miei avi sono state d' impedimento alla "salita" verso l' agognata citta' della pace e la sua terra, quanto piuttosto oscure ragioni del sentimento, travagli diasporici, contraddizioni tuttora non risolte, brama di esilio. La prima volta, sei lustri prima, vi ero stato per un progetto di studi all' universita'. Disguidi organizzativi, ma soprattutto persistenti malesseri dell' anima di una tarda adolescenza tormentata, sogni di rivoluzionare il mondo, rossissime passioni proletarie, avevano sottratto ossigeno a quel progetto. I ricordi di quell' epoca lontanissima sono nebulosi: Beit Alfa, un mitico kibbutz socialista, la casa di Haifa della mia coltissima zia Sarina, gloriosamente disordinata, i taxi collettivi, un mendicante con uno sguardo d' acciaio che parlava correntemente undici lingue: Gerusalemme mi appari' allora, piccola e "tranquilla" e la sua Santita' , discreta. La guerra spartiacque del ' 67 era di la' da venire. Molti anni sarebbero ancora passati se questo giornale non mi avesse dato l' occasione di un viaggio significativo. Avevo giurato a me stesso che Gerusalemme, come turista, non mi avrebbe mai avuto. La mia ostilita' a questa forma di degrado umano avro' modo di esporla in seguito in questi articoli. Scrivere non e' il mio mestiere e scrivere di un luogo cosi' carico di esplosive valenze simboliche, collocato in un' area cruciale per il destino del pianeta, e' una responsabilita' che non avrei cercato. Ma la mistica ci insegna: se una proposta inattesa, fuori dai sicuri confini della tua calda nicchia estetica, ti destabilizza, essa contiene di per se' la ragione per la quale devi accoglierla. Il mio Maestro non si stanca di ripetere che il divino si coglie nella dimensione dell' inavvertito. Le notti che precedono la partenza divengono vieppiu' inquiete. I sogni sono allarmanti, al risveglio mi lasciano spossato e smarrito. L' arrivo all' aeroporto David Ben Gurion spezza questa atmosfera di anticipazione ansiosa che mi ha letteralmente posseduto nei giorni precedenti la partenza. L'impatto e' attenuato dall'architettura sobria ed un po' sorpassata dell' edificio aeroportuale, e' meno minaccioso di quelle mega - strutture futuristiche di certi aeroporti orientali. La folla ha un aspetto familiare per me che ho frequentato comunita' ebraiche un po' dovunque ed ho incontrato in precedenza ebrei con una quarantina di origini diverse. In Israele le provenienze sono oltre 120. Non commettete la dabbenaggine di voler sfottere qualcuno, pensando di essere protetti da una lingua che la gente del luogo non capisce. La familiarita' e' resa piu' intensa dagli umori mediterranei che questo Paese, solo parzialmente medio - orientale, emana per chi ha i sensi ricettivi come corde di simpatia. Le scritte ebraiche mi provocano un acuto sentimento di vergogna. Riconosco le singole lettere, ma non sono in grado di pronunciare le parole. Mancano puntini, barrette e martelletti, che in ebraico rappresentano le vocali, in Israele sono rimaste solo nella stampa per principianti, i nuovi olim, emigranti dell' ultima ora. Blaterero' con me stesso e con le persone che avro' modo di incontrare, la goffa ed umiliante scusa che alla scuola ebraica di Milano non hanno saputo farmi amare la lingua viva. A parziale e miserabile risarcimento diro' - per sembrare meno colpevole - che pero' mi "destreggio" un po' con l' ebraico delle scritture. Al termine del viaggio faro' a me stesso il solenne giuramento, mai piu' senza la lingua, mai piu' con questo infamante marchio del turista medio. Ho gia' acquistato il metodo di auto - apprendimento. All'aeroporto, le pratiche per la sicurezza sono comprensibilmente defatiganti, inganno il tempo compiendo un' attenta prospezione delle geografie facciali; in questo Paese i paesaggi somatici sono davvero di insolito fascino. Devo fare una spasmodica attenzione, pero' a mettere a fuoco solo i visi e le capigliature, perche' appena mi distraggo, l' occhio inquadra una disgustosa braghetta multicolore che spezza l'incantesimo e riprende sopravvento l'omologazione vacanziera. Arriva il mio turno per il controllo del passaporto. La guardia confinaria, una giovane donna probabilmente di discendenza magrebina, controlla che la mia faccia corrisponda alla foto, poi con un largo sorriso che scopre denti smaglianti mi domanda in perfetto inglese: "Lei ha anche un passaporto israeliano?". "No - rispondo sorridendo a mia volta -. Perche' , dovrei?". "Perche' no?" - prosegue lei -. "Con un nome come il suo". Scopro la normalita' del mio nome: Salomone Ovadia, in ebraico Shelomo' Ovadia' . Normale qui, ma non banale. Il nome e' il nome di un re, portatore di pace, il cognome, che significa Servo di Dio, e' quello di un profeta. In arabo suonerebbe Suleiman Abdallah. Mi torna alla mente in quel preciso istante che Roberto Benigni aveva trovato nel mio nome d' arte tre possibili anagrammi. Moni Ovadia alias Amavo in Dio, alias Ama o divino, alias Animavo Dio. Con queste premesse il cammino mi appare ancora piu' impegnativo. Mi guardo ancora intorno per vedere se la mia sensazione di inquietudine possa trovare qualche ulteriore indicatore di risonanza. Mi rendo conto che, contrariamente alle mie aspettative, sono pochissimi i caratteristici ebrei ortodossi ai quali ci siamo tutti abituati, che consideriamo con indifferenziata distrazione e classifichiamo sbrigativamente come fanatici o come eccentrici residuati di un' arcaicita' che si ostina a sopravvivere sulla soglia del terzo millennio. Getto un' occhiata alla testata dei giornali che ho in braccio e ricordo che e' venerdi' . Gli ebrei osservanti sono occupati altrove. Nelle loro case fervono i preparativi per accogliere la Radiosa Sposa di Israele: il Sabato. Strano mondo: alcuni consumano il divino in bombolette spray, altri vivono con Dio come nella Polonia dell' Ottocento. Una voce italiana mi risveglia dalla profondita' delle mie riflessioni con un saluto di una preoccupante normalita' : "Ciao, Moni". E' un conoscente della comunita' ebraica di Milano. Ne incontrero' molti altri di italiani, ebrei e non. Non tutti li conosco. Loro mi conoscono per via della "fama". Qualcuno mi chiede un autografo, e' un gesto di affetto, mi fa piacere ma fa implodere le distanze, ti obbliga a sentire sulla pelle il villaggio globale e, al tempo stesso, ti impone una domanda cattiva: ma se viviamo nello stesso piccolo ambiente, perche' molti dei suoi abitanti pensano a scannarsi vicendevolmente? Sara' perche' le peggio cose capitano in un' intimita' non cercata? Scaccio il malevolo pensiero, cosa c' entra con la mia amata casa - Italia. Ritrovero' gli italiani, ospite di una loro benefica serata comunitaria di raccolta fondi per la sinagoga di rito italiano. Mi offriranno un' accoglienza calorosa e una rispettosa attenzione dietro la quale si celano pero' sentimenti contrastanti per le mie posizioni etiche e politiche eterodosse. Saliamo su un taxi, saliamo, mia moglie Elisa ed io, l' avevo colpevolmente dimenticata nel vagabondaggio dei miei pensieri. Elisa sopportera' con infinita grazia e pazienza i tormenti dell' ebreo errante precipitato nella Terra Promessa. Avere una moglie bella e saggia e' una benedizione per un uomo. Lei sa godersi un viaggio stimolante. Lo fa al tempo stesso per piacere e per dovere. Lei sa che io posso accettare di martirizzare me stesso ma che mi sarebbe intollerabile martirizzare l' anima di qualcun altro, in particolare la sua che mi e' sommamente cara. L' aeroporto Ben Gurion si trova fra Tel Aviv e Gerusalemme, strategicamente piu' vicino alla laica Tel Aviv che e' il centro dell' impressionante sviluppo economico israeliano. Gerusalemme ha meno necessita' di essere vicino agli aeroplani. A Gerusalemme il cielo e' piu' vicino. Il nostro taxista scambia poche parole in ebraico con l' uomo che dirige il traffico delle auto pubbliche e parte. Scopriamo subito che e' un arabo israeliano, parla un inglese chiaro e scorrevole. E' un ingegnere informatico ma e' costretto a fare il taxista perche' non ha trovato un impiego congruo alle sue capacita' . Sostiene che i cittadini arabi in Israele non hanno le stesse opportunita' di quelli ebrei, che le societa' praticano una politica di selezione professionale sperequata. E' un uomo pacato, non c' e' risentimento in quello che dice ne' acrimonia, solo preoccupata apprensione per il suo futuro e per quello dei suoi figli. Sentiro' altre volte questo discorso. Anche fatto da ebrei, allo stesso riguardo. L' arrivo a Gerusalemme e' di quelli che ti si imprimono nella memoria. Non parlo della Gerusalemme, citta' vecchia, quella anzi, con l' eccezione di qualche luogo, risulta deludente. Lo sviluppo della citta' nuova colpisce, e' davvero impressionante. Le case sono accorpate fitte, fitte sulle colline che circondano la Citta' Santa. Il loro colore unico, ma non uniforme, e' di straordinario impatto. Una legge inglese, tuttora in vigore, impone che tutte le case siano edificate nella pietra del luogo o per lo meno che, di quella pietra, ne sia garantito il rivestimento esterno. La stessa regola vige per le abitazioni residenziali come per gli edifici commerciali o le grandi strutture istituzionali. Perfino i pochi grattacieli non si sottraggono alla regola, anche se questi sparuti giganti appaiono soli e sconfortati nel contesto di quella selva di piccole case popolate sempre piu' da uomini che vibrano per la Torah. La fibra calcarea, gessosa, conferisce alla morfologia della citta' una personalita' fortissima che si sposa ad altre ragioni di natura spirituale che rendono questo luogo davvero unico al mondo. Parlare di speculazione edilizia sarebbe assolutamente sensato, ma non e' questo, a mio parere, il merito della questione. Quelle case sembrano uscite dalla pietra stessa, vi sembrano iscritte. Stonano paradossalmente i boschi di alberi piantati saggiamente dal K.K.I. (il Fondo per lo sviluppo del territorio) nella parte bassa delle alture. Quel verde e' salubre ma non coerente. Le case sembrano invece scaturite da un deserto, seguendo la profezia: "Sarete numerosi come i granelli di sabbia nel deserto (di giorno) e come le stelle nei cieli (di notte)". Cosi' , come quella profezia era intrisa della sabbia del deserto, culla del progetto identitario ebraico, cosi' quelle case sembrano possedere il colore e il calore di quella parola divina. E come nel deserto, le rocce e la sabbia, di giorno la pietra di quelle case riflette la spietata volonta' del sole mentre la sera, al crepuscolo, si abbandona a una pieta' rosata ed accoglie la brezza collinare che conforta la giornata del residente e quella del commosso ed atterrito viandante che sono. Gerusalemme mi attrae con la mistica violenza di una donna santa e mi sgomenta, come una bella donna che abbia sposato la santita' come destino. Mi rifugio in albergo a smaltire la violenta sbornia di liquore millenario distillato nella contemporaneita' che ho tracannato tutto d' un fiato. L' American Colony Hotel, nella parte araba della citta' , e' un' oasi di pace: il suo giardino, insieme semplice e sontuoso, perfetto per un breve ristoro. Minima pausa. Poco dopo, sdraiato sul letto ancora vestito, ricevo la visita di Al - Quds, la Santa, la Gerusalemme araba, piu' giovane di quella ebraica, "solo" mille e trecento anni, ma non meno passionale. La sua voce quella del muezzin lacera la fresca brezza della sera, mi comunica memorie lontane delle generazioni da cui provengo. Sono un ebreo sefardita, i miei geni hanno ascoltato la musica della Spagna moresca, la mia anima antica ha navigato lungo le coste segnate dalla conquista araba, il mio cuore ha trovato accoglienza nelle terre dei sultani turchi. Domani vedro' un vecchio arabo con la galabia e la kefiah, il viso scolpito nel tronco di un ulivo centenario, il sorriso fiero, ma non bellicoso, l' incedere sorretto dal bastone naturalmente dignitoso. Chi mi convincera' che in lui si nasconde un nemico? Non e' il caso che nessuno si allarmi, non mette conto di prendere troppo sul serio un saltimbanco, le mie sono impressioni, solo impressioni. Non ho gli strumenti per cogliere l' anima araba, come potrei? L' intimita' piu' nascosta della sua identita' , la lingua, mi e' oscura, arrivo al massimo a percepirne ad istinto la rigogliosa musicalita' , sconfinato godimento per glottide, epiglottide e cavita' oro - nasali. Faccio un altro "voto": imparero' anche l' arabo. Chissa' che il tempo della mia vita non si allunghi. (1 - continua)

*Il reportage di Moni Ovadia da Israele è disponibile nell' Archivio storico del "Corriere della sera".

20 agosto 2008

Libri sempre vicini

16 agosto 2008

14 agosto 2008

Percorsi di ri/lettura

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei cittadini romani, e vent'anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell'autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia assersione.

Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, cosí l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a cosí lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai più possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l'ultimo perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio più fatto per essi che per il reo.

Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed all'incessante noia; perché egli può per dir cosí condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di più, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede che chi la soffre; perché il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice.

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che s'apprende colla educazione; ma perché un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò essi agiscon meno. Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un cosí grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contradizione? E perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perché gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah!, diranno essi, queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in sacrificio, all'idolo insaziabile del dispotismo. L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi perché toglie quell'intermediario dispotismo più crudele, perché men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

12 agosto 2008

Nuvole

08 agosto 2008

Il "filo" della speranza

Il fumo di Birkenau Firenze, La Giuntina, 1986;

Tagebuch, Firenze, La Giuntina, 2006

- Roberto Pettinaroli, Campo di betulle. Shoah: l'ultima testimonianza di Liana Millu, Firenze, La Giuntina, 2006

- L'ultima testimonianza di Liana Millu a cura di Franco De Giorgi, 27 febbraio 2005

Per Liana Millu. Nel giorno della memoria , "Resine", 2005, n.103, pp. 1-48 (link sull'indice del fascicolo)

Stefano Verdino, Liana Millu: memoria e libertà, in "Storia e memoria", III, 1, 1994, pp. 85-96.

04 agosto 2008

Alexander Solgenitsin

"Aveva capito che i tipi come lui non li rimandavano a casa, li cacciavano in esilio [...], Avrebbe desiderato la libertà soltanto per tornare a casa. Ma a casa non ce l'avrebbero fatto tornare" .

(A. S., Una giornata di Invan Denissovic, Milano, 1970, pp. 196-197).

___

"Solo questa inflessibilità dello spirito è la vera difesa del mondo personale, del mondo intero e di tutta l'umanità" (A.S., La quercia e il vitello, Milano, 1975)

"Non indirizzare gli uomini verso la felicità, perché anche la "felicità" è un idolo del mercato! Ma verso la reciproca benevolenza. Felice è anche la belva che addenta la preda, ma benevolenti l'un verso l'altro possono essere soltanto gli uomini! E questa è la cosa più alta che sia accessibile all'uomo!" (A.S. Reparto C, Torino, 1973, p.483)

___

Percorsi di ri/lettura

Una giornata di Invan Denissovic

Divisione Cancro

Il primo cerchio

Arcipelago Gulag, 3 vol.

La quercia e il vitello,

Per il bene della causa

Lenin a Zurigo

Agosto 1914

"...Ma io stimavo di più la giustizia."

Alexander Solgenitsin è morto ieri1918 - 3 agosto 2008Premio Nobel per la letteratura nel 1970___

Non vuole il tuo bene chi ha il miele sulle labbra"

(detto russo cit. in A.S., La quercia e il vitello,

Milano, 1975, p.552)

03 agosto 2008

Elogio della Lentezza

Buon giorno", disse il piccolo principe.

"Buon giorno", disse il mercante.

Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete...

Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.

"Perchè vendi questa roba?", disse il piccolo principe.

"E' una grossa economia di tempo", disse il mercante.

"Gli esperti hanno fatto dei calcoli.

Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana".

"E che cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?".

"Se ne fa quel che si vuole... ".

"Io", disse il piccolo principe, "se avessi cinquantatrè minuti da spendere camminerei adagio adagio verso una fontana... ".